Ritratto spirituale di un testimone di don Mottola, che resta figura centrale per l'intera Famiglia Oblata

Parva Favilla come un pulpito di carta: Giuseppe Lo Cane, il professore che studiava la filosofia, viveva la storia e insegnava la fedeL’umano è esigenza di annientamento come puro umano, per affermarsi quale concreto umano. Dinnanzi al puro umano si profila la tomba fredda, ma tomba abbattuta dalla resurrezione di Cristo. […]. Per il cristiano l’uomo non si annulla per alimentare l’Assoluto, ma è l’Assoluto che valorizza l’umano

G. Lo Cane, Cristo libertà dell’uomo, in “Parva Favilla”, marzo 1949

- Giuseppe Lo Cane e la sua collaborazione alla rivista Parva Favilla

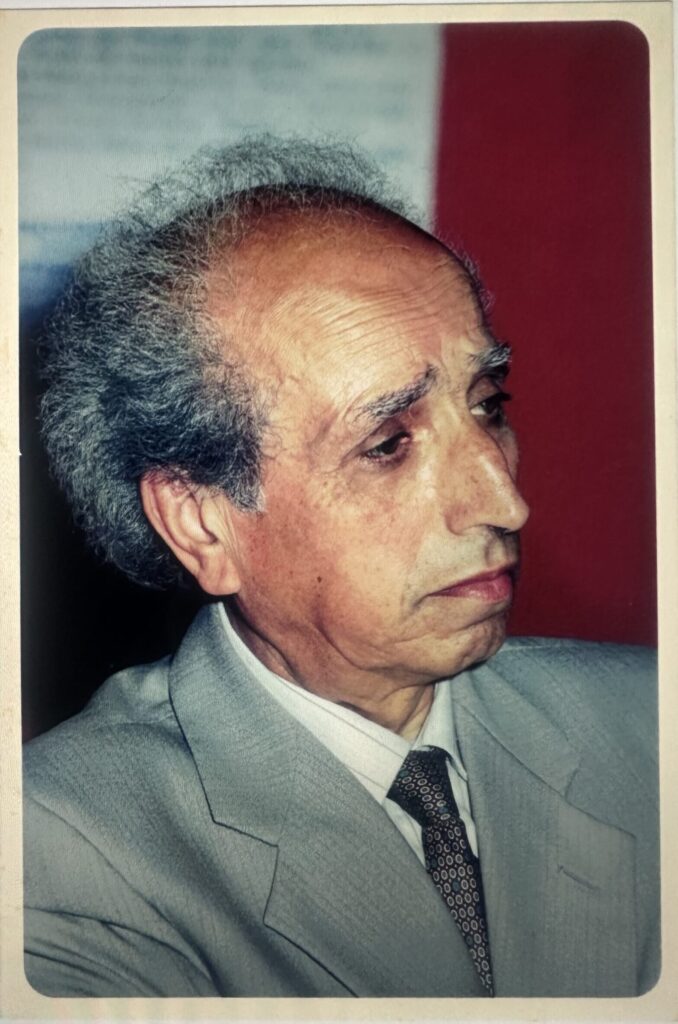

«Sentinella, quanto resta della notte?» (Is 21, 1). La metafora della sentinella del profeta Isaia può essere ripresa come chiave interpretativa utile a comprendere meglio la figura magnifica di Giuseppe Lo Cane (1925 -2003), apparso tra noi come un testimone dell’amore di Dio per l’uomo. La sentinella difende la città dai pericoli della notte e allontana le paure dei suoi abitanti vigilando sulla incolumità di tutti, sui loro beni, sui loro affetti, sulle loro speranze. Sarà la sentinella ad annunciare l’inizio dell’alba di un nuovo giorno, ponendo fine alle paure del buio così che ognuno possa riprendere ad amare e a sperare. Durante i suoi giorni Giuseppe Lo Cane è stato come una sentinella, che ha difeso e custodito anche per noi la fede di ciascuno dai dubbi e dalle incertezze della modernità e ha ridato un orizzonte di certezze alle nostre speranze.

Giuseppe Lo Cane vive ancora nella memoria di quelli che l’hanno conosciuto e amato in vita. Averlo incontrato è stato un privilegio e una sfida. Figura umile e mite e tanto riservata ha saputo costruire con quanti – vicini e lontani – è venuto a contatto legami di amicizia e di stima forti e duraturi, che, sopravvivono ancora immutati nel tempo, dopo oltre vent’anni dalla sua scomparsa fisica. Parole e gesti della sua vita rimangono impressi dentro di noi e riemergono come viatico dei nostri giorni, così difficili e ingarbugliati. Conserviamo, soprattutto, le sue domande, mai superficiali o banali, rivolte a ciascuno di noi e le risposte che egli stesso si dava anche per nostro conto. Sono le stesse domande e le stesse risposte che circoscrivono lo spazio del nostro patire e del nostro sperare e che delimitano il perimetro dell’esistenza di un uomo inquieto, eppure in pace con Dio, con se stesso e con gli altri.

Ognuno di noi – suoi antichi compagni di viaggio – si porta dentro come un’eredità preziosa un tratto particolare della sua personalità: chi quello del credente appassionato e del religioso laico impegnato nella comunità cristiana, chi quello dell’amico fraterno sempre disponibile e pieno di sollecitudine verso gli altri, chi quello dell’intellettuale e del formatore dei giovani, chi quello del promotore culturale e dell’organizzatore di incontri ecclesiali e di eventi culturali. Sono questi alcuni dei tratti più rilevanti di una esistenza cristiana esemplare proiettata sempre in avanti che insieme costituivano la personalità più vera e più duratura di Giuseppe Lo Cane. Rivivendo ora nella nostra memoria i diversi tratti della sua personalità e componendoli insieme egli continua ad essere tra noi una presenza amicale costante e discreta, sentinella nella notte e punto di riferimento del nostro andare verso Dio.

La sua è stata una vita piena di grazia, tutta spesa nell’amore di Dio e a servizio dell’uomo del suo tempo. Ma non c’è solo questa forma di memoria di lui a sopravvivere e a renderlo ancora più vivo nella mente e nel cuore di ciascuno di noi. Perché a rendere maggiormente presente tra noi la sua presenza sono anche i suoi scritti, spesso occasionali, ai quali affidava i suoi pensieri dei giorni. Tutta la sua storia personale con la sua scelta della professione religiosa nella famiglia oblata laica, le passioni filosofiche coltivate a lungo nell’arco di una vita intera – Kierkegaard, Rosmini, Fiorentino e Galluppi soprattutto -, la sua curiosità intellettuale, la sua fede inquieta e vigile, l’attenzione ai problemi sociali, morali e politici della società italiana, rivivono come custodite in un vasto repertorio di riflessioni, di concezioni e di programmi nelle pagine di Parva favilla. Era questa la piccola rivista trimestrale, fondata a Tropea nel 1933 da don Francesco Mottola (1901 -1969), di cui sono note le vicissitudini editoriali.

Rileggere ora queste piccole note di Giuseppe Lo Cane, scritte per la rivista, significa rifare con lui un cammino dentro la storia italiana della seconda metà del Novecento e di quella del meridione in particolare, un’epoca complessa e difficile, piena di luci e di tenebre, forse più di tenebre che di luci, giunta così faticosamente sulla soglia del terzo millennio. Nelle pagine della rivista, numero dopo numero, prende via via forma e autorevolezza la sua visione del mondo, e con essa prendono forma le sue idee religiose e politiche, le perplessità, i dubbi e le incertezze, come anche le paure, comuni nel mondo cattolico italiano dell’epoca, dilacerato dall’esplosione del dissenso e della contestazione contro l’istituzione ecclesiastica, dopo il lungo inverno degli anni Cinquanta. La speranza di una rigenerazione dell’uomo e della società, nel senso inteso da don Mottola, non viene mai meno, nemmeno là dove il racconto diventa aspro, perché aspre sono le cose raccontate. Lo Cane non poteva ignorare nei suoi scritti argomenti e temi “caldi” di quegli anni come la svolta conciliare della Chiesa degli anni ’60, la questione del lavoro in Calabria e il dramma dell’emigrazione, la crisi della famiglia all’indomani del referendum sul divorzio e dell’aborto, i problemi della condizione giovanile e del nuovo meridionalismo, e, ancora, le preoccupazioni e le ansie di molti intellettuali sul futuro della società meridionale e delle sue istituzioni. Come un cronista attento riporta idee e opinioni dibattute in quegli anni, lasciando trasparire qua e là i suoi punti di vista, in punta di piedi, quasi nascondendosi. Egli sa solo che «nessuno avrà la forza di por mano alla ricostruzione del futuro, se non lo faranno i cristiani» (PF, maggio-giugno 1981).

Dalla rilettura dei suoi scritti, taluni di essi molto brevi e senza alcuna pretesa, né letteraria, né teologica, emerge una figura di intellettuale credente impegnato sempre in prima linea. Egli mette a disposizione degli altri la sua intelligenza per entrare dentro le dinamiche della società complessa, mettersi in ascolto dei problemi degli uomini del suo tempo e riproporre le loro istanze fatte passare attraverso il vaglio della sua coscienza critica alimentata dalla sua fede religiosa. Rispetto a molti delle questioni e dei problemi affrontati, anche se spesso erano lontani dal suo orizzonte culturale, il suo giudizio su di essi non è stato mai di censura o di condanna, ma di comprensione e di partecipazione. Più che giudicare e condannare, egli voleva soprattutto capire per condividere e agire insieme. Sognava come don Mottola una nuova Pentecoste nelle coscienze e si adoperava per essa.

La rivista Parva favilla, redatta in maniera artigianale e stampata a Tropea in una forma quasi dimessa, senza avere alcuna pretesa grafica ed editoriale, apparve fin dall’inizio della sua pubblicazione come un diario dei giorni di Dio e dell’uomo e tale rimase anche negli anni a seguire. Secondo le intenzioni del suo fondatore la rivista doveva diventare il veicolo di una spiritualità riconducibile a quella carmelitana, anche se ripensata nelle sue manifestazioni esterne, che trovava la sua specificità e il suo luogo d’espressione fuori dalle mura del chiostro tra le strade del mondo e nei percorsi mondani degli uomini. I confini del nuovo Carmelo erano i confini del mondo. Era questa la spiritualità che il sacerdote tropeano andava elaborando per i componenti del suo movimento, una spiritualità che lo affascinava e di cui si era reso testimone e promotore. Riferendosi alle condizioni della cristianità del suo tempo don Mottola riteneva che il chiostro del monastero dovesse necessariamente allargarsi tanto fino ad identificarsi con il mondo più vasto degli uomini. Era l’invito, quasi un ordine, ad uscire fuori da un recinto protetto che assicurava certezze e sicurezze per andare a piantare le tende nel mondo più vasto degli uomini, nei luoghi del loro patire e del loro sperare. Dell’idea di un Carmelo fuori dal chiostro, costruito sui confini del mondo, rimase affascinato Giuseppe Lo Cane e di essa volle essere fedele interprete e testimone.

Su questo stesso diario dei giorni Giuseppe Lo Cane, diventato ben presto assiduo collaboratore della rivista, riversa il fuoco interiore che lo divorava, quello stesso fuoco che animava uno spirito eletto di questa terra di Calabria come don Francesco Mottola e che aveva trasmesso ai suoi figli d’elezione. Don Mottola sognava di vedere accendersi i tanti fuochi sparsi per la Calabria, quasi per illuminare le notti e diradare le tenebre del buio del male. Giuseppe Lo Cane, senza nemmeno sospettarlo o immaginarlo, era forse uno di questi fuochi che si erano accesi per mano di don Mottola.

Figura magnifica di santità del clero di Tropea, don Mottola, malgrado le sue condizioni invalidanti di salute, fu apostolo della carità e punto di riferimento spirituale per generazioni di uomini e di donne che in Calabria e in altre parti d’Italia avevano trovato in Lui un maestro di vita interiore e la guida autorevole e sicura nel loro cammino sui sentieri dell’Assoluto. Di don Mottola Giuseppe Lo Cane fu figlio spirituale. Del suo maestro ne comprese e ne amò la spiritualità, la interiorizzò profondamente e la testimoniò con le parole e i gesti della sua vita, ritagliandosi per un processo naturale, quasi senza volerlo, il ruolo di fratello maggiore tra i discepoli laici, e non solo, del sacerdote tropeano. Non si contano i suoi scritti apparsi nelle pagine della rivista nell’arco di cinquant’anni. Per Lo Cane, come per altri, lo scrivere sulla rivista fu l’esercizio di un magistero della parola secondo le linee di spiritualità tracciate da don Mottola.

La rivista Parva favilla, nel corso degli anni, da semplice bollettino ad uso interno del movimento oblato, è diventata un organo di informazione ecclesiale e uno strumento di formazione della famiglia oblata. Menomato dalla paralisi, che lo aveva privato della parola, fin dai primi anni ’40, il sacerdote di Tropea continuò ad esercitare fino alla fine il suo magistero della parola parlando ai suoi figli e ai suoi interlocutori tramite lo strumento della parola mediata dalla scrittura. La rivista divenne il megafono della sua voce. Dove non poteva arrivare la sua parola nella sua espressione verbale poteva arrivare in quella scritta.

Forse, un giorno si dovrà fare un bilancio di ciò che la rivista ha rappresentato, e rappresenterà ancora nel futuro con la ripresa della sua pubblicazione. Il messaggio di don Mottola veicolato dalle pagine di Parva favilla non è passato invano sul piano della formazione dei componenti della famiglia oblata e, più in generale, delle coscienze di generazioni di uomini e donne, attratte dalla spiritualità del santo tropeano. Di questo bilancio Giuseppe Lo Cane rappresenta una partita attiva preminente, avendo egli fatto di Parva favilla la sua agorà, lo spazio pubblico dove poter parlare di Dio, dell’uomo e di se stesso in un dialogo incessante con i suoi interlocutori.

- Parva Favilla: il pulpito di carta di Giuseppe Lo Cane

Negli anni che vanno dal 1949 al 2002, Giuseppe Lo Cane, discepolo di don Mottola, ha tenuto sulle pagine di Parva Favilla una specie di block notes. Era come il suo Diario spirituale, quasi come un giornale di bordo su cui poteva annotare gli avvenimenti di maggiore impatto pubblico e personale e che scandivano i tempi della navigazione di quella porzione di mondo, che si estendeva oltre Tropea, della quale egli faceva parte e con la quale si identificava. I problemi legati alla quotidianità della vita degli individui, i nuovi traguardi della cristianità nella società del cambiamento, le occasioni d’incontro con le realtà associative regionali, le polemiche del dibattito politico, la pubblicazione di un libro diventavano oggetto di analisi e proposta di riflessione e trovavano spazio nelle pagine di Parva Favilla. La rivista diventava una specie di pulpito di carta, il luogo virtuale dove tutto veniva letto e presentato alla luce di una concezione cristiana dell’esistenza umana, riletta dalle intuizioni di don Francesco Mottola, maestro di vita spirituale e direttore della rivista. Tra il maestro e il discepolo c’era piena identità di vedute.

Le circostanze storico-politico-sociali attraversate dalla Chiesa e dalla società italiana, e in particolare da quella meridionale, di quegli anni presentavano, a voler essere ottimisti, molte criticità di difficile soluzione e richiedevano attenzione e discernimento da parte delle persone più impegnate nelle istituzioni. Lo Cane, da parte sua, era consapevole di vivere «in un tempo di grande accelerazione dei fenomeni storici, nel quale gli intervalli tra premesse e conseguenze sono grandemente ridotti. La lezione che si deve ricavare dalla dottrina di Hobbes è che la democrazia si difende, difendendo il diritto naturale contro l’individualismo assoluto, senza essere costretti, per neutralizzare gli “scarichi”, a ricorrere poi a correzioni di chiaro stampo dispotico» (PV, marzo-aprile 1974). Tante le lacerazioni politiche e sociali tra gli individui e assai diffuse le contraddizioni nel modo di vivere, quando vecchi equilibri erano venuti meno e i nuovi stentavano ad affermarsi. C’era in molti l’acuta percezione che tutto un mondo stava scomparendo e occorreva prendere quelle misure necessarie per non rimanere travolti dagli avvenimenti. Come uscire da questa condizione era la domanda che molti si ponevano senza trovare una risposta.

Un filosofo credente come Lo Cane non poteva, per questo, rinunciare all’esercizio della ragione nello sforzo di leggere i segni dei tempi e di dare un senso al cammino dell’uomo nel mondo. Di volta in volta sui numeri del periodico di Tropea, Lo Cane metteva in forma pubblica davanti alla mente e al cuore dei suoi lettori i suoi pensieri, gli stati d’animo, i dubbi, le preoccupazioni, le paure, i desideri, i sogni, le speranze di tutta una vita, che sarebbe stata sempre vissuta “pericolosamente” con Dio e con l’uomo sua immagine. Nella lettura di questi scritti sparsi si dava a vedere la parte più nascosta e più intima di un uomo di Dio. Sono dei piccoli frammenti di vita, talvolta all’apparenza quasi insignificanti, che diventano una teologia della contemplazione, aperta al confronto con gli altri, senza disporre di alcuna sicurezza nella realizzazione di obiettivi possibili se non la fede in Dio e nella Chiesa.

Sulle pagine del diario scorrono le immagini di una figura di uomo, che, spogliatosi di sé, si presenta nella sua povertà esistenziale di fronte a Dio e vede e giudica se stesso e il mondo nella sua luce. Le cose illuminate dalla luce assumono nuovi colori e nuove sembianze. Nel raccontare gli avvenimenti osservati, non c’è né risentimento, né condanna, né protagonismo di alcun genere, ma solo comprensione e partecipazione amorosa alla vita degli altri. Le tenebre del mondo svaniscono e i nodi dell’esistenza si sciolgono quando tutto è illuminato dalla luce interiore che abita nell’uomo. Di questa luce, che è il verbo del Maestro interiore, eredità del pensiero di Agostino, pensatore a lui tanto caro, era investito Giuseppe Lo Cane. Egli dimorava già nella luce di Dio e ad essa tutto riconduceva, facendo propria la teologia del suo maestro don Mottola realizzandola e portandola a compimento nella sua stessa esistenza. Egli ricordava di frequente il punto cardine della Regola data da don Mottola agli Oblati laici secondo cui «Gli Oblati non hanno chiostro, né vita comune, né abito religioso, ma fanno del loro spirito una cella silenziosa» (PV, gennaio-febbraio-marzo 1990). L’azione del credente doveva avere come sostrato il recupero dell’interiorità.

Parva favilla da pulpito di carta di don Mottola, diventato testimone muto, ma non silente, dell’Assoluto, diventa nel corso degli anni il pulpito di carta anche di Lo Cane. Da studente universitario, già nel 1949, inizia a collaborare alla rivista e la sua collaborazione continuerà fino alla fine della sua vita. Non ha una rubrica fissa o un campo di argomenti assegnato da sviluppare. Quello di Lo Cane è solo un punto di osservazione che dal piano dei problemi locali si estende al piano dei problemi della comunità regionale e nazionale. Nei suoi scritti non sono ignorati avvenimenti e problemi della società italiana del suo tempo. Alcuni di loro sono ricorrenti come la perdita dell’identità delle popolazioni meridionali, il venir meno delle tradizioni religiose di una società rurale, l’affermarsi di una diversa scala di valori e di comportamenti, il divorzio, l’aborto, la partecipazione dei cattolici alla vita politica. Come non sono ignorati avvenimenti e problemi della Chiesa locale e universale. Il papato di Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II, le polemiche legate all’Humanae Vitae, le divisioni nel mondo cattolico tra conservatori e progressisti, erano argomenti che non potevano essere trascurati. Su alcuni di questi problemi di confine Lo Cane non aveva soluzioni immediate. Forse aveva una soluzione, ma si rendeva conto che la sua soluzione era insostenibile e non sapeva come districarsi senza mettere in discussione la sua fedeltà assoluta agli insegnamenti della Chiesa. Preferiva soffrire in silenzio, senza alzare la voce.

Raccolti insieme e riletti oggi gli scritti costituiscono uno spaccato significativo sulla società italiana che dal secondo dopoguerra arriva fino ai primi anni del terzo millennio. Sono pezzi di storia di una società che sembra immutabile, eppure vive la stagione della sua agonia in un mondo che cambia troppo rapidamente per rendercene conto e arginarne gli esiti più negativi. Sono anni difficili per tutti, per la società civile e per la comunità cristiana. Le ferite della guerra sono ancora sanguinanti e gli odi e le violenze sono sconfinate, manca il lavoro e il dramma dell’emigrazione diventa dirompente. Come rimangono ancora sanguinanti «le gravi ferite nel cuore e nelle case e il ricordo di giorni di umiliazioni e abiezione» (P.F. giugno 1950).

Più ombre che luci attraversano gli anni, difficili ma per certi versi anche esaltanti, considerati da Lo Cane. Sono gli anni del secondo dopoguerra con i problemi della povertà, della fame e del sottosviluppo, della mancanza di lavoro e della perdita di dignità degli uomini e delle donne, dell’emigrazione e della distruzione dei nostri paesi, della crescita economica dissennata degli anni Sessanta e della illusione di un progresso senza fine, dell’istruzione di massa e della mancata risposta della società ai problemi del disagio sociale. Sono anche gli anni della difesa ad oltranza della identità cristiana dell’era pacelliana e della stagione giovannea, del Concilio Vaticano II e del post Concilio, del dissenso e della contestazione nella Chiesa, della fuga di generazioni di credenti dal corpo ecclesiale perché disconosciuti dalla Chiesa ufficiale e del silenzio di quanti nel tempo della bufera hanno conservato la fede e aspettato di vivere un’altra stagione nella Chiesa. Di questo coagulo di interessi, di fatti e di circostanze Lo Cane è stato un testimone eccezionale, avendo cercato di mettere ordine e di dare un senso agli avvenimenti del tempo seguendo la logica del Vangelo. Su molte cose ha avuto ragione, su altre meno. La sua onestà intellettuale, tuttavia, non è venuta mai meno.

Gli scritti di Lo Cane su Parva favilla sono interventi su fatti di cronaca, commenti sulla vita della Chiesa, note di costume, resoconti di convegni e di incontri, recensioni di libri, confronti tra personaggi, ritratti di figure ecclesiali, la maggior parte di piccola dimensione e senza pretese, né letterarie, né filosofico-teologiche, che ripercorrono gli anni della seconda metà del Novecento. Non c’è stato un tema politico, educativo, di costume, religioso ed ecclesiale di quegli anni, che nelle sue parole non diventa oggetto di riflessione e di dibattito, o proposta di impegno, o invito di preghiera, o rinuncia e sacrificio.

La sua linea “ideologica” è chiara fin dall’inizio. Punto di partenza è una fedeltà assoluta alla Chiesa e agli insegnamenti dei suoi pastori, anche quando l’ubbidienza costava fatica e si finiva per schierarsi da una parte contro un’altra, anche senza essere pienamente convinti. Tra la fedeltà alla Chiesa e la fedeltà a posizioni correnti, fossero personali o di parte o del senso comune, la scelta era inequivocabile e marcava l’appartenenza di Lo Cane a una istituzione troppo logora e in ritardo rispetto ai mutamenti. Di questi ritardi si era consapevoli, ma non per questo si poneva in dubbio la difesa di principi, anche quelli più difficili da difendere e da sostenere.

- Il mondo come luogo dell’incontro di Dio con l’uomo.

Guardando lo spettacolo del mondo, luogo del patire e dello sperare dell’uomo, Giuseppe Lo Cane, ponendosi da un piano di osservazione privilegiato – come poteva essere la sua fede religiosa e la sua storia di uomo impegnato a diversi livelli nella società civile e religiosa – non poteva non vedere nel naufragio della cultura contemporanea, non nuovo in verità, il venir meno di tutto un mondo di valori e di comportamenti – individuali, familiari e collettivi – propri della tradizione cristiana, quasi travolti dai processi della modernità. Materia di una analisi da parte sua fin troppo analitica e approfondita era una tradizione, che si era rivelata fragile e inconsistente, entrata in crisi come conseguenza delle rapide trasformazioni in atto nella società italiana, e di quella calabrese in particolare, nei decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale. La scomparsa del mondo contadino e la diffusione di altri modelli comportamentali estranei su un terreno di forti contrasti sociali, di cui aveva esperienza diretta, erano solo due momenti della crisi. Il suo giudizio diventava meno contingente se rapportato su una scala più grande, come quella rappresentata, non più dalla società meridionale, ma dalla società italiana nel suo insieme.

Dietro il naufragio della cultura tradizionale, per tanti versi rassicurante, pur tra grandi contraddizioni e insanabili conflitti, Lo Cane vedeva, soprattutto, lo scacco di un pensiero – quello di una modernità senza Dio -, troppo sicuro di sé e delle sue capacità progressive e, ancor più, anche narcisista, un pensiero che non ha saputo o voluto impedire la caduta dell’uomo nell’inumano, e, peggio ancora, ha contribuito a farlo precipitare ancora più a fondo, in una logica di autodistruzione. Di fronte a questi cambiamenti epocali, che cosa restava alla fine dell’uomo e della sua vocazione originaria orientata a Dio, si chiedeva preoccupato Giuseppe Lo Cane? Come intervenire per assicurare una ripresa di valori e di comportamenti propri di una concezione cristiana dell’esistenza? La sua scelta di vita costituiva già una risposta.

Contro la deriva di un naufragio incombente sull’uomo del suo tempo, egli riteneva che dovere dell’intellettuale impegnato come lui fosse non tanto quello di sognare il ritorno di un’età dell’oro, o di estraniarsi dagli avvenimenti poco esaltanti, o, ancora, di limitarsi a dare solo un giudizio critico sugli avvenimenti del tempo o di condannare il nuovo che avanzava, quanto di entrare nel vivo dei conflitti, sporcandosi anche le mani, di comprendere i processi in atto e di indicare soluzioni e vie d’uscite, rimanendo, però, sempre ancorati alla forma del santo Vangelo. Era questo il compito che Giuseppe Lo Cane si era riproposto di realizzare come risposta ai problemi del tempo, un compito oneroso, ma portato avanti con assoluta fedeltà e costanza lungo tutta la sua vita, servendosi di strumenti diversi, dall’impegno educativo nella scuola e nei luoghi di formazione a quello pastorale nella parrocchia e nelle associazioni ecclesiali e accompagnando le sue parole con gli scritti e, soprattutto, con i suoi comportamenti, testimonianza gioiosa di una vita vissuta in compagnia di Dio e dell’uomo. Preminente diventa l’attenzione ai problemi della società meridionale sul piano economico e sociale come su quello etico-morale.

Le parole con le quali Lo Cane si rivolge all’uomo per descriverne la figura in un’epoca così complessa, successiva alla fine della seconda guerra mondiale, sono severe, ma anche preoccupate, ma pur sempre fiduciose. La condizione attuale dell’uomo è ricondotta alla pretesa moderna della rivendicazione da parte dell’uomo di una autonomia da Dio, una rivendicazione che, una volta ottenuta, si è rivelata mortale per chi si era speso per essa. La rottura con Dio ha significato anche rottura con l’uomo in un processo di “nientificazione” dell’uomo stesso e dei suoi rapporti con i suoi simili in umanità. Rivolgendosi all’uomo Lo Cane ne metteva nudo le sue conquiste, troppo effimere per soddisfare le sue attese di eternità. La descrizione della condizione umana non poteva essere più fallimentare quanto alle conseguenze seguite alla rivendicazione d’autonomia da Dio. Tu uomo – ragiona Lo Cane, quasi con rabbia – «Costruisti con tenacia le tue abitazioni sulla sabbia. Ti accampasti per la strada, mitizzando un dio denaro, al quale desti in olocausto la tua vita. Consumasti te stesso dinanzi al simulacro. Avesti molteplici divinità, create da te stesso che non tollerano più di coabitare con te, ti scacciarono la tua umanità di casa propria. La divinità della carne, dell’egoismo e dell’orgoglio ti chiesero e nulla di te rimase» (PF, dicembre 1955). Valeva la pena rivendicare l’autonomia da Dio – si chiedeva accorato Lo Cane – se le conseguenze dovevano essere queste? La descrizione della condizione dell’uomo è verace e induce ad entrare dentro la condizione umana per comprenderecome questo esito così fallimentare sia stato possibile.

La figura di uomo appena descritta è – secondo Giuseppe Lo Cane – una delle figure, che più ci rappresenta nella nostra umanità decaduta in un’epoca così complessa e travagliata. Un’epoca come quella nella quale ci siamo pienamente dentro, caratterizzata da una profonda inquietudine dell’anima, da un malessere sociale crescente, da uno sbandamento ideologico contagioso e da un disinganno etico-morale diffuso, non lascia margini per tentare una possibile mediazione tra forme di passato che ritornano e forme di futuro che stentano ad affermarsi, mentre il presente appare vuoto e senza senso, come il cimitero delle speranze e delle illusioni perdute. Ci potrà mai essere una via d’uscita per un uomo sempre più deluso? O l’uomo è destinato a sprofondare ancora di più, senza avere un Dio accanto come padre e fratello?

Sono domande alle quali Lo Cane dà una risposta rivolgendosi all’uomo, quasi come a sostituirsi a lui nel trovare una risposta a un problema difficile che lo angustia e rende i suoi giorni ancora più incerti. «La tua mente – egli afferma – ha bisogno di un centro di gravità diverso dalla tua anima. Dio solo salverà i tuoi pensieri ad uno ad uno: Egli solo può tenere in serbo per l’eterno i sentimenti che germina l’animo. Il tuo pianto e il tuo gaudio, tutto il bene che vuoi agli altri, il tuo pensiero Dio sosterrà; adornerà il tuo trono di ciò che il tempo attanagliava e la morte perseguitava. I tuoi pensieri rigurgitano di speranze: se chiederai ad essi di frenare la marcia delle cose verso la morte svaniranno come nulla. Il tuo pensiero è Dio assente che bussa fuori, alla porta dell’anima: il suo ingresso sarà preceduto dal vuoto che nientificherà il dolore estremo» (PF maggio 1956). Dio rappresenta la speranza dell’uomo, l’inizio e la fine della nostra storia.

La condizione dell’uomo è diventata più incerta e ancor più difficile quando, nel furore iconoclasta di un processo di emancipazione da Dio come condizione di affermazione di sé, l’uomo ha intrapreso altre strade che lo hanno condotto lontano da Lui andando a finire in tal modo in un vicolo cieco e chiudendosi in un labirinto senza vie d’uscita, quasi ad aspettare la fine di ogni speranza. La sfida sostenuta è stata immane, come immani sono state le conseguenze sull’etica pubblica e su quella personale. L’uomo si è allontanato da Dio credendo così di poter ritrovare se stesso e la sua identità. Ma, nonostante il taglio delle radici, che la scelta ha comportato e il grande sforzo intrapreso, egli ha mancato di raggiungere l’obiettivo cercato, perché nessun ritrovamento di identità è avvenuto e l’essere dell’uomo si è ritrovato più solo e più smarrito, senza avere più nulla di cui disporre. Il fallimento non poteva essere più tragico, almeno a rileggere molti degli esiti del pensiero filosofico del Novecento, della letteratura e delle stesse arti figurative. Tutto si è consumato nel secolo or ora trascorso, dalla morte di Dio a quella dell’uomo, dalla costruzione di città dell’uomo senza Dio ai campi di sterminio di Auschwitz. Nei luoghi di negazione dell’umano, l’uomo, soprattutto, non Dio, ha conosciuto nella mortela sua sconfitta più disperata. Una vita senza una via d’uscita è il risultato di questi processi, a meno che non intervenga una forza soprannaturale.

Rivive qui con altre parole il racconto drammatico della prima parte della parabola del Padre misericordioso (Lc 15,11-32), che mette in scena la ribellione del figlio contro il padre e la sua fuga dalla casa paterna. Lì si racconta come un Figlio si è allontanato dalla casa del Padre e dagli affetti familiari per affermare la sua autonomia contro il Padre e rincorrere una realizzazione personale contro il Padre. Non sopportava più di essere un figlio sotto tutela di un Padre che pure lo amava e lo amava più di quanto sarebbe stato lecito attendersi. Allontanandosi dalla casa paterna, però, egli precipita in una condizione di abiezione imprevista, si vede abbandonato da tutti, rimane senza più denaro ed è pieno di invidia verso gli altri e di vergogna verso se stesso. Non ha più un futuro da rincorrere e il suo presente lo opprime più del suo passato. La fuga non è stata una soluzione indovinata, ma solo l’inizio di uno smarrimento e la fine di ogni speranza di realizzazione personale, che non sia stata quella di una fine imminente nell’abbandono più totale. Come uscire da questa condizione drammatica – si chiede il figliol prodigo e ciascuno di noi -, se non ritornando al Padre, sperando di essere accolto nella sua casa, perdonato e reintegrato negli affetti? Il figlio minore della parabola di Luca ritorna sui suoi passi e ritrova, contro ogni aspettativa, il Padre sempre in attesa che, vedendolo arrivare da lontano, gli corre incontro, lo accoglie tra le sue braccia e fa festa per il suo ritorno. Nel ritorno alla casa del Padre c’è da parte del figlio la riappropriazione della sua identità, una identità, conseguita in un’esperienza dolorosa, ma più consapevole e più matura.

Sta qui la lezione di cristianesimo che Giuseppe Lo Cane propone a noi suoi tardi interlocutori. La condizione di smarrimento nella quale l’uomo è precipitato può essere superata se l’uomo, che è in ciascuno di noi, ritornato in sé e pentito della sua negazione del Padre e della sua fuga dalla sua casa si mette sulla strada del ritorno che lo conduce alla casa di suo Padre sperando nell’abbraccio del suo perdono. Riprendendo la lezione di don Mottola, «era necessario – afferma Lo Cane – portare il “carmelo” come nelle strade del mondo, diventate ideali corridoi d’un monastero dalle celle invisibili, costruite nell’interno dello spirito» (PF, marzo-aprile 1969). Non un semplice ritorno a casa attende l’uomo, ma l’impegno a costruire la sua dimora – il suo Carmelo – nel mondo.

- La tenerezza di Dio e il tempo della grazia

L’influenza esercitata sull’uomo di oggi dai processi storici e culturali della modernità è stata nefasta e ha inciso sui valori tradizionali di riferimento dell’uomo e sui suoi stessi comportamenti, determinando nella coscienza individuale e collettiva degli individui un arretramento del senso etico-morale-religioso, se non la caduta nel disumano di un’intera cultura. Le tante stazioni della passione dell’uomo del Novecento ne sono una drammatica conferma. Di questi esiti così tragici Giuseppe Lo Cane ne era egli stesso un testimone consapevole e ancora più preoccupato. Determinato e costante era, per questo, il suo sforzo di disinnescare, o, almeno, di arginare, quanto meno sulla piccola scala del suo quotidiano, la portata degli esiti più negativi di una tale deriva contro l’uomo. Riportare in primo piano l’interrogativo cristiano, come un inizio da cui ripartire nella costruzione della nuova città dell’uomo a livello materiale e spirituale, diventava parte costitutiva di questo suo sforzo.

E, allora, come vivere, ammesso che sia ancora possibile riproporre quest’interrogativo sull’uomo, la fede cristiana nello scenario del nostro tempo, quando il quadro valoriale religioso tradizionale è cambiato così radicalmente e dominano stati d’animo come l’incertezza, il dubbio, l’indifferenza, la vergogna e la paura e si afferma una nuova scala di valori assai più conflittuale rispetto a quella del passato più recente e a tratti anticristiana che segna l’avvento di una forma di neopaganesimo? Nel caos di questi ultimi decenni sarà ancora possibile per il credente ritrovare nei labirinti dell’esistenza una strada meno incerta e un approdo più sicuro in un mondo andato in frantumi e senza più certezze, nella speranza di crescere in umanità e grazia? Quali le scelte e le rinunce che sarà necessario fare da parte di ciascuno degli individui per inseguire una crescita nella pratica della fede cristiana? Soprattutto, come rispondere e con quali modalità alla tenerezza di Dio, quando, contrariamente a quanto si è portati a credere, viviamo nel tempo della grazia, quasi come “braccati” dal Padre misericordioso della parabola lucana, che attende il ritorno di suo figlio fuggito, fin dal primo giorno della sua fuga? Possiamo ripartire per una nuova navigazione nel mare della postmodernità, avendo di nuovo accanto come compagno di strada il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo?

Erano queste le domande che Lo Cane poneva a se stesso – consciamente o inconsciamente – e poneva anche tra le righe ai suoi lettori di Parva Favilla quasi come per coinvolgerli nel suo stesso discorso di ricerca della fede e chiamarli a un impegno più profondo di vita cristiana. Era consapevole che non si potesse continuare a vivere senza dare risposte più credibili a quanto un credente inquieto – come egli stesso – si poneva nel suo intimo. Seguendo la lezione di don Mottola, pietra angolare di ogni suo cammino personale nella vita di fede, era necessaria una “rivoluzione soprannaturale”, fatta di preghiera e di penitenza, soprattutto dopo le rovine nell’anima e nel corpo prodotte dai tempi bui della seconda guerra mondiale. Era una rivoluzione «i cui contenuti devono essere, come affermava don Mottola, la contemplazione di Dio, anche fuori dei recinti sacri, nelle strade del mondo, contemplazione che si articoli in forme culturali ispiratrici di orientamenti, di consapevolezze e di soluzione dei problemi» (PF luglio-agosto-settembre 1988). Una contemplazione che diventa azione di trasformazione del mondo. Soprattutto, era una rivoluzione che trovava la sua espressione più grande nella pratica della carità, sulla scorta degli esempi che Lo Cane trovava nelle figure di Annibale Maria di Francia, di don Giacomo Cusmano, di don Carlo De Cardona, di don Gaetano Catanoso e dello stesso don Mottola, figure esemplari del clero meridionale del Novecento.

“Diventare santo” era il programma di don Mottola, riaffermato e fatto proprio dal suo discepolo, una santità quella del sacerdote tropeano che si afferma «all’insegna – come rilevava Lo Cane – della quadrilogia: soffrire, tacere, godere, dimenticarsi. Il dolore scava abissi nell’anima, egli “non crede che alla croce”. Il dimenticarsi, culmine di vita etica e ascetica, comporta un “oggettivarsi pienamente”, “oggettivarsi per fare regnare Lui solo». È un “oggettivarsi” che significa “esistere nel proprio obiettivo”, un abbandonarsi all’essere, che è Dio stesso, rinunciando a se stessi e alle proprie cose. «La strategia per conquistare il mondo è quella della santità […]. La santità diventa [nelle parole di don Mottola riprese da Lo Cane] l’“arte divina che ci scalpella nell’anima il volto splendente di Cristo”. Egli [don Mottola] auspicava che il nostro Novecento divenisse il più santo e quindi il più bello di tutti i secoli”. Nelle notti illuni, guardando lo stellato, lanciava la sua anima in una stella. Forse Dio ha posto in cielo un’infinità di stelle, perché bastassero a significare che a ciascun uomo che segue Cristo è preparato un posto in Cielo» (PF, novembre-dicembre-gennaio 1993). C’è qui la predominanza della luce, propria della santità di Dio, che si riverbera su ogni volto umano, chiamato a sua volta a rivelare il volto stesso di Dio e a specchiarsi in esso.

Era stata questa la coraggiosa scelta di vita di Giuseppe Lo Cane, ripresa dalla lezione di don Mottola. Bisogna perseverare contro ogni possibile ripensamento della scelta per Dio con l’abbandono della casa paterna, cui l’uomo è soggetto dalla sua stessa natura debole. Da qui la necessità di ripartire e di percorrere una nuova strada, quella della santità (PF, marzo 1956) – sussurra Lo Cane a se stesso e a noi tutti suoi compagni di viaggio –. Si tratta di ritrovare la propria autenticità, quasi come a compiere la seconda parte della parabola lucana ripetendo gli stessi gesti del “figliol prodigo”, che trova la forza e il coraggio di ritornare da suo Padre, che, nonostante tutto, rimane sempre all’origine della sua identità. Nel possesso dell’io autentico, avviene l’incredibile inatteso. «La morte e la vita – scrive Lo Cane – non ti riguardano, ogni cosa serrerai in pugno, ospite della dimora che cerchi in fondo al tuo essere e non sai: illusione povera, attesa, che un seme nascendo da mai non visti germogli in vita vera. Pensieri luminosi restituiranno l’uomo alla sua “autenticità”: la tua anima indosserà la “veste” di nozze per andare incontro a se stessa» (PF, dic. 1955).

La ricerca della perfezione cristiana in tutte le sue espressioni è il filo conduttore che attraversa gli scritti di Lo Cane su Parva favilla e dà un senso all’esistenza del credente e alla sua avventura nel mondo. Raggiungere la perfezione è il compito di ogni credente. Nel suo svolgersi la ricerca diventa un tema che si costituisce come la risposta dell’uomo alla tenerezza di Dio. Una risposta a questa tenerezza è necessaria se la ricerca della perfezione è la sfida cui ogni credente è chiamato come ad ubbidire ad un bisogno interiore che esige, comunque, il suo compimento. Le difficoltà inerenti alla ricerca della perfezione non sono, però, ignorate. C’è la consapevolezza che molti elementi performativi della perfezione cristiana sfuggono all’attenzione dei credenti, mentre altri sono disattesi deliberatamente. «La perfezione cristiana non è rinuncia, ma pienezza di valorizzazione umana. Senza l’uomo all’universo mancherebbe la sua unità, col nostro atto ci è data la possibilità di immergerci in esso per costruire l’armonia. L’azione illumina la nostra mente e la contemplazione ci rende più decisi nell’azione. Viviamo forse ancora in un tempo di preistoria, se lo spirito è ancora tanto ignorato, ma la storia dell’umanità non potrà iniziare che quando lo spirito avrà il suo posto d’onore nel mondo» (PF, gennaio 1950). La ricerca della perfezione cristiana non costituisce un ostacolo alla piena realizzazione dell’umanità dell’uomo, è piuttosto la sua meta e il suo compimento.

«Chiarire me a me stesso» – come afferma Lo Cane – è il primo passo che conduce il credente sulla via della perfezione cristiana. Il discepolo di don Mottola è consapevole dei tempi lunghi che richiede ogni cammino verso la perfezione, senza considerare le difficili prove che l’attendono nel tempo del viaggio. Non per questo, però, vengono meno il suo coraggio e la sua determinazione. «Non ha importanza – egli scrive – se impiegherò anni o decenni. Il tempo e la fatica di essere me stesso sono per me la stessa cosa. Potrò nausearmi d’ogni pensare; i semi si agiteranno dentro di me, le acque della coscienza non potranno interminatamente stagnare. La tempesta forse s’incaricherà di smentirmi. La scelta si ripresenterà: parola incompleta (come i dannati) o parola piena nell’accettazione del “Verbo” fatto carne» (PF, dicembre, 1954).

Contro le mistificazioni e le contraddizioni di parte della cultura della modernità e, ancor più, contro le cadute, i tradimenti e le disfatte dell’uomo di questo tempo, era necessario reagire. È per questo, quasi come per esorcizzare le paure del momento storico attraversato e riprendere nuovo slancio e vigore nel cammino di perfezione di ciascuno, che erano stati “inventati” da Lo Cane e dal piccolo gruppo degli oblati laici del circondario di Drapia “i venerdì nella casa di Corello”, il piccolo cenacolo di spiritualità voluto dalle sorelle Annina e Maria Iannello. «Vivere per alcune ore del venerdì come contemplativi in certosa» era questa la ragione del loro incontrarsi nella casa di Corello. Nelle intenzioni dei promotori l’iniziativa riempiva un vuoto e si costituiva come una piccola oasi dello spirito nel mezzo del caos del mondo. Gli incontri del venerdì rappresentavano per i partecipanti la ricreazione di uno spazio di esistenza dove poter vivere con semplicità una più forte amicizia con Dio e sperimentare una più profonda familiarità con Lui. Forti di questa consapevolezza Lo Cane e i suoi amici potevano fare esperienza della riscoperta di un tempo della grazia vissuto nell’adorazione del Padre e nella sua contemplazione, un’esperienza da vivere insieme con gli altri pur nella “durezza” dei rapporti umani. «La casa di Corello – scrive Lo Cane – è sorta per diventare luogo di adorazione […]. Essa infatti diventa luogo di preghiera nella misura in cui il tempio interiore di coloro che vi accedono è già sollecitato da un bisogno di comunione con Dio». La casa di Corello era il luogo dove potersi fermare per pregare e riprendere così nuova forza nell’andare del credente verso Dio.

Nella casa di Corello il tempo della preghiera degli oblati laici, fatta alla presenza e in compagnia dell’Eucarestia, era scandito da tre momenti: la meditazione su un brano del Vangelo, la recita del Rosario e la celebrazione dei Vespri. Nella preghiera si rafforzava e si esplicitava il desiderio di comunità contro ogni tentazione di diventare autoreferenziali chiudendosi in un piccolo gruppo sbarrato all’esterno. «Di fronte all’Eucarestia solennemente esposta ci sentiamo in comunione con la Chiesa e con tutti gli uomini salvati dal sacrificio di Cristo». Ogni momento della preghiera ha una sua intensità particolare. «Ma forse – come annota Lo Cane – la cosa più importante è che quelli che c’incontriamo,[…], riteniamo che l’iniziativa corrisponda a un bisogno a lungo coltivato: portarci verso il punto più alto del senso della vita, in un esercizio di adorazione, come mandati da tutti e in nome di tutti» (PF, luglio- agosto 1985). Il credente, che vive in adorazione alla presenza di Dio Eucarestia, non è più solo, perché porta su di sé il peso degli altri e li rappresenta davanti a Dio stesso. Egli diventa, per questo, responsabile dell’altro.

Per coloro che vi partecipavano la casa di Corello non era lo spazio costruito per coltivare una forma di narcisismo, o come una trovata per sfuggire dal caos del mondo e vivere in un mondo separato e chiuso in sé, era, invece, il luogo dove si viveva l’esperienza mistica dell’incontro con Dio e dell’abbandono in Lui, la forma più alta di cristianesimo. La casa di Corello diventava nella comprensione di Lo Cane la metafora del mondo del nostro quotidiano che traduce il desiderio di intimità con Dio e si trasforma nello spazio privilegiato dove poter fare esperienza di Dio e dell’uomo. C’è qui l’affermazione, non la negazione, di una vocazione all’universalità propria del credente come risposta a un cristianesimo pauroso che si rinchiude in se stesso per sfuggire dal male del mondo, costruendosi un mondo a parte.

E, invece, è solo nella compagnia degli uomini, schierandosi dalla loro parte, entrando nelle storie di ciascuno, amando, gioendo e soffrendo con loro, che si può trovare il volto risplendente del nostro Dio per dirigere i nostri passi verso di Lui: è questa la lezione di vita, vissuta da Giuseppe Lo Cane e raccontata sulle pagine di Parva Favilla per essere consegnata a ciascuno di noi.