In occasione del vertice Trump-Putin ad Anchorage in Alaska, nel giorno della festa dell'Assunta, pubblichiamo un articolo dello studioso ucraino Augustyn Babiak, sulla luminosa figura del metropolita della Chiesa greco-cattolica ucraina dal 1899 al 1944, nel 160esimo anniversario della nascita

Il metropolita Andrea Szeptyckyj tra patriottismo e universalismo cristiano«Oggi più che mai, l’umanità grida e invoca la Pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione, e non dev’essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto. Ogni membro della comunità internazionale ha una responsabilità morale: fermare la tragedia della guerra, prima che essa diventi una voragine irreparabile. Non esistono conflitti “lontani” quando la dignità umana è in gioco.La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli, che impiegano generazioni per rimarginarsi. Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, il futuro rubato. Che le Nazioni traccino il loro futuro con opere di pace, non con la violenza e conflitti sanguinosi!» Papa Leone XIV, 22 giugno 2025.

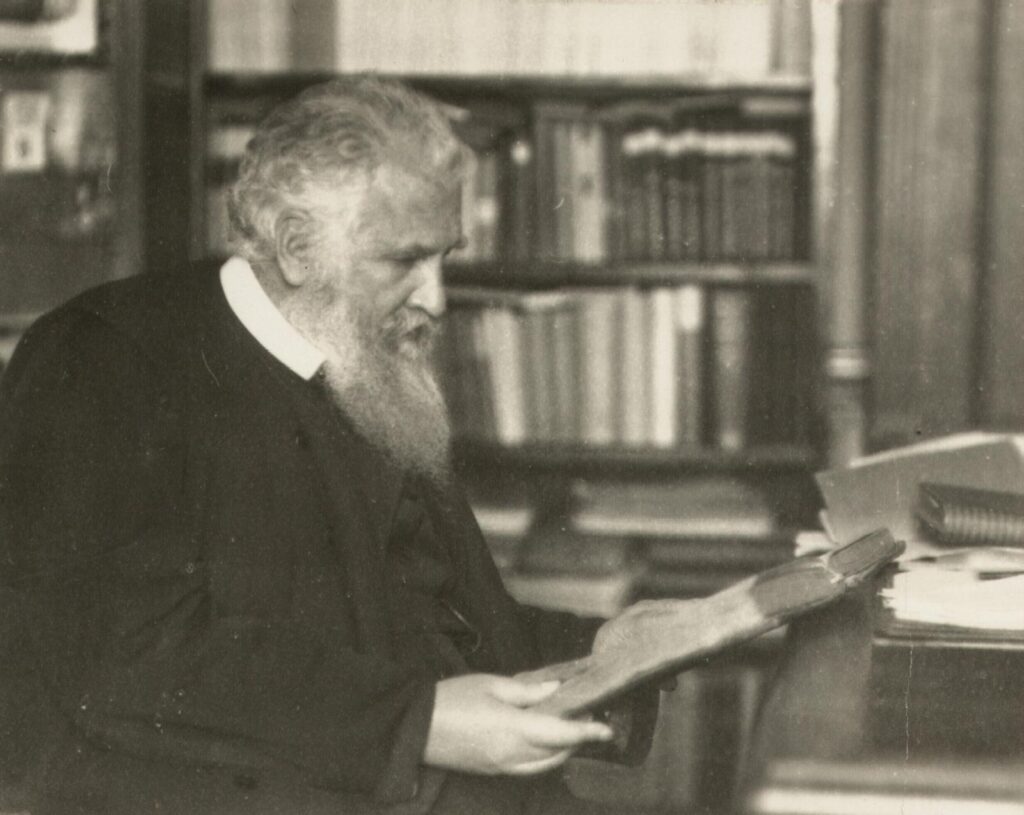

Alla Chiesa greco-cattolica ucraina la Provvidenza diede un grande vescovo, guida illuminata, fonte inesauribile di saggezza, che la governò per quasi quarantacinque anni dal 1899 al 1944 e le permise di resistere e sopravvivere alle più feroci persecuzioni perpetrate contro di essa.È una personalità monumentale e poliedrica, quella del venerabile Andrea Szeptyckyj, la cui appassionata azione pastorale fu alimentata dalla fedeltà alla liturgia bizantina e dall’unione alla Chiesa cattolica e al Papa, come garante dell’Unità della Chiesa di Cristo e della Tradizione apostolica.

Ricevendo la consacrazione episcopale, adottò come proprio motto l’espressione In Pace, desiderando che tutto il suo ministero si svolgesse all’insegna dell’amore di Dio e del prossimo, per un rinnovamento morale e culturale della società come la situazione politica, sociale e religiosa del tempo reclamava:l’attrito nazionalistico tra Polonia e Ucraina, le dispute intestine, la mancanza di unità all’interno della comunità ucraina e le divisioni confessionali saranno i principali problemi con cui si confronterà per tutta la vita.

Il periodo del suo servizio episcopale coincise con alcuni dei momenti forse più drammatici della storia dell’umanità: la sopraffazione, la violenza, il terrore, lo sciovinismo dilagavano non tanto come azioni individuali quanto come metodo e prassi politica, adottati dai gruppi totalitari emergenti, sino bolscevismo in Russia e il nazismo in Germania.

Il metropolita individuava la causa di questi fenomeni nell’empietà, ovvero nel rifiuto o nella tiepida adesione principi della fede cristiana, e nell’indottrinamento delle ideologie totalitarie, che andavano affrontati e contrastati attraverso una paziente opera educativa condotta con l’aiuto del clero e dell’intelligencija.

Nelle sue le sue prime lettere pastorali che da vescovo di Stanislaviv indirizzò agli iscritti ai circoli cattolici, delineando il suo programma di lavoro pastorale richiamava i fedeli ad un loro coinvolgimento diretto e attivo nella vita sociale secondo il richiamo evangelico: «Vi riconosceranno dai vostri frutti, che siete discepoli di Cristo».

In tutto il suo magistero richiamerà sempre l’azione e l’impegno, l’amore per il prossimo e il patriottismo.

Già nella sua prima lettera pastorale, pubblicata nel 1899, evidenzia questo stretto legame tra amore per il prossimo e patriottismo indipendentemente dalla nazionalità o di appartenenza: «Un cristiano può e deve essere patriota. Ma il suo patriottismo non può essere motivato dall’odio e non deve imporre doveri contrari alla fede! Ciò che sembra patriottismo, ma che in realtà è animato dall’odio o si oppone alla fede, non è vero patriottismo». E in modo simile si esprime nel 1904 rivolgendosi ai polacchi greco-cattolici: «Il cristiano è tenuto ad amare la patria e a prendersi cura del bene del proprio popolo. Gli è vietata una sola cosa: non gli è consentito, neppure sotto la copertura del patriottismo, odiare, e ancor meno fare del male all’altro».

Il metropolita Szeptyckyj fu un deciso oppositore della violenza e del terrore; non rispose mai all’odio con l’odio, anzi prese sempre nettamente le distanze da un «patriottismo che tutela gli uni e respinge gli altri», come confessa a Cirillo Korolevskij in questa lettera che condensa in modo chiaro il suo pensiero: «Io non ho mai fatto mie le posizioni di un partito contro un altro […] anche perché questi partiti erano divisi sulla stessa idea nazionale (ucraina o filorussa). Era quindi necessario assumere una posizione estremamente prudente, per non contrastare né gli uni né gli altri, cosa per me moralmente corretta. Ho avuto bisogno di molti anni di lavoro, prima che la mia nazione potesse capire che ciò che mi muoveva era unicamente l’amore per tutta la nazione. Ho dovuto in tutti i casi non lasciarmi condizionare da quelle che sono le mie simpatie personali; ho dovuto anche rinunciare a tutto quello che poteva essere un’opinione o un desiderio personale […]. Per il bene dei miei fedeli mi impegnai per mitigare gli antagonismi delle parti, per appianare i contrasti tra le opinioni individuali, per istruire i miei fedeli nella cultura, nella scienza e nella santità».

Il “patriottismo” del metropolita si radicava all’interno di una visione lontana dalle posizioni che definiva “nazionalismo secolarista” o “sciovinismo fratricida” e che negavano una declinazione cristiana della politica. Nella sua visione, la Chiesa non poteva essere asservita ad alcun potere e la sua autorità spirituale e morale non poteva essere sterilizzata dallo Stato, anzi, la Chiesa doveva godere di piena indipendenza e far sentire liberamente la propria voce.

Per il metropolita l’unità, religiosa e sociale insieme, si poteva realizzare solo attraverso la tolleranza reciproca, la messa al bando di posizioni categoriche e dogmatiche, anche con l’accettazione di compromessi. Egli scriveva: «… C’è nell’animo ucraino un profondo e intenso desiderio di possedere un proprio Stato, ma, assieme a questo desiderio ce n’è uno altrettanto intenso e profondamente sentito: che lo Stato sia necessariamente della forma che desidera il partito, la cerchia, il gruppo o persino il singolo individuo. Come è possibile spiegare altrimenti la fatale tendenza alla discordia civile, le discussioni, gli scismi, la partigianeria che distrugge ogni causa nazionale? Come possiamo spiegare [altrimenti] l’atteggiamento violento di tanti patrioti, la cui opera ha effetti così deleteri?».

Gli appelli alla tolleranza e la condanna delle lotte fratricide

All’inizio degli anni Trenta, preoccupato per la degenerazione morale e per concorrere a placare le rivolte sociali, il metropolita Szeptyckyj pubblicò una lettera pastorale nella quale condannò severamente i metodi di lotta usati dalle forze estremiste nel movimento nazionalista OUN, che puntava all’indipendenza, rammentando come fossero «contrari alla Legge di Dio, e quindi dannosi anche per la nazione». Contestava apertamente Szeptyckyj chiedendo la rottura dei rapporti con l’episcopato greco-cattolico e con il Vaticano che ne sosteneva la posizione, e la creazione di una Chiesa nazionale ucraina indipendente.

Un’altra energica condanna dell’uso del terrore come metodo di lotta è contenuta nella lettera che rivolge nel 1932 alla gioventù ucraina, volendo metterla in guardia sulle conseguenze dannose dell’ideologia totalitaria comunista: «Nel vostro sacrificio a volte andate così lontano da essere pronti a sacrificare non solo voi stessi, ma anche il bene altrui e i valori nazionali complessivi. […] Il bene altrui dovrebbe essere sacro non solo per un cristiano, ma per l’uomo in quanto tale. Violare questo bene non è permesso a nessuno, perché il fine più nobile non santifica i mezzi malvagi […]. Manca in voi ciò che le generazioni precedenti chiamano tolleranza […]. Ci siamo sbagliati pensando che al di fuori dell’atmosfera di libertà, di libera e volontaria volontà propria, non ci sia per gli uomini né bene, né felicità, né futuro, o quando pensavamo che fosse una prova di debolezza dell’uomo, quando questi non può convincere gli altri e deve costringerli? Questi slogan, che tolgono libertà, potranno mai portarla?».

Il metropolita Szeptyckyj vietò al clero di impegnarsi in attività politiche e nel 1934, dispose che nel caso un sacerdote sospettasse che una funzione liturgica potesse essere strumentalizzata per scopi politici, egli doveva rifiutarsi di celebrarla, definendo la pratica dell’abuso delle celebrazioni religiose un’autentica profanazione. Costanti e pressanti le sue raccomandazioni ai sacerdoti di vigilare sulla condotta dei loro fedeli e di ammonirli sulla gravità del peccato di omicidio: «La vita è sacra – scrive – un dono che appartiene unicamente a Dio e, per nessun motivo, ci si poteva permettere di toglierla».

Nel 1934 il metropolita visse dolorosamente l’assassinio del direttore del ginnasio ucraino di Lviv, Iwan Babij, che conosceva personalmente e stimava come fervente patriota ucraino e cattolico. In un appello ai fedeli, scritto poche ore dopo l’attentato, condannò nettamente l’operato dei leader del movimento nazionalista: «Da diversi anni – scrive – si moltiplicano le usanze secondo cui lepersone che fuggono dalla responsabilità personale, e persino dal proprio disagio, cercano di dominare le menti della nostra gioventù, non per educarla ad essere buoni cittadini, ma per usarla come strumento cieco di un folle terrore, che condurrà la nostra nazione a una rovina disastrosa e completa. I sedicenti leader allontanano persino la gioventù scolastica dallo studio e, sotto il pretesto o la scusa del sacrificio per la nazione e la patria, spingono i giovani direttamente nella follia del peccato, naturalmente […] considerandosi nel frattempo degli eroi».

Szeptyckyj nulla poté per contrastare i numerosi atti terroristici organizzati nel periodo interbellico ma certamente contribuì ad allontanare molte persone dagli estremismi del movimento nazionalista.

Con lo stesso spirito si mosse al momento dell’attacco della Germania alla Polonia. Il 1° settembre 1939, mobilitòi sacerdoti ad ammonire i fedeli anon cederealle provocazionie alla propaganda tedesca eigiovani anon lasciarsi«indurre a nessun atto […] di disobbedienza all’autorità»ma a conservare«la prudenza e la calma, l’unità e la concordia»e a lasciarsi illuminare «dalla ragione supportata dalla fede. I Comandamenti di Dio siano la guida del vostro comportamento e del vostro cammino».

Nella lettera che indirizza al clero e ai fedeli in occasione del sinodo arcieparchiale di Lviv del 1940-41, ribadisce la sua idea di patriottismo per prendere le distanze dalle degenerazioni nazionaliste: «Il nostro patriottismo non può manifestarsi in forma politica; si trova nel fatto che amiamo il nostro popolo ucraino con un amore cristiano più di altri popoli. È per lui che siamo pronti a dare il lavoro di tutta la nostra vita, e anche la nostra vita. Tuttavia, ciò non ci impedisce di amare con amore cristiano il prossimo e i cristiani di altre nazioni che appartengono alle nostre eparchie; non vogliamo “ucrainizzarli”, ma concedere loro volentieri i nostri obblighi pastorali, come afferma l’apostolo Paolo: “A tutti e per tutti”». E chi è al potere non potrà mai costringere alcuno a commettere azioni contrarie al diritto delle genti e ai comandamenti di Dio: «Il futuro e la prosperità del nostro Paese – scrive – dipendono dalla nostra fedeltà al Decalogo».

La condanna delle lotte fratricide

I suoi appelli non impedirono le lotte fratricide polacco-ucraine, nonostante continuasse a invocarne la cessazione.

Nel 1942 minaccia la scomunica per chi si macchia di crimini e omicidi. Altrettanto eloquente ed energica è la lettera pastorale del novembre dello stesso anno, «Ne ubyj» (Non uccidere): «Ingannano sé stessi, e ingannano anche gli altri, coloro che credono che l’omicidio politico non sia peccato. Come se la politica dovesse dispensare l’uomo dall’obbligo di osservare la Legge di Dio e giustificasse atti infami contrari alla natura umana. Non è così […] L’uomo che sparge il sangue innocente del suo nemico, dell’avversario politico, è un assassino come colui che lo fa a scopo dirapina. Allo stesso modo merita la punizione divina e la scomunica della Chiesa». Il metropolita indicava al suo popolo la strada maestra: assassinare un avversario politico non era un atto patriottico, era un delitto e come tale andava condannato; non si liberava e non si serviva la Patria con le mani lordate di sangue, ma il sacrificio di tutti. L’omicidio non solo violava il comandamento di Dio che ordina di “non uccidere”, ma sovvertiva le regole pacifica convivenza fra le due nazioni.

Questa sua presa di posizione fu oggetto di discussione durante il Sinodo della Chiesa greco-cattolica tenutosi nel novembre e dicembre 1942. Aprendo i lavori, Szeptyckyj espresse con grande preoccupazione per il compito arduo che attendeva i padri: «[…]abbiamo davanti, quest’anno, una malattia molto grave nel corpo della nostra Chiesa e della nostra nazione. Credo, senza esagerare, che si tratti della questione dell’essere o non essere! La follia di uccidere persone e l’ubriachezza… Ci troviamo di fronte a queste terribili malattie con mezzi che, umanamente parlando, sembrano del tutto inefficaci. […]. Sull’omicidio ho scritto due lettere e un decreto per il Sinodo. Ma ho l’impressione che le lettere e il decreto, i principi finora stabiliti, non abbiano cambiato la situazione nemmeno di un pelo. Alla lettera sull’omicidio aggiungerei ancora queste riflessioni. Le presento ai Reverendi Sacerdoti con la preghiera di utilizzarle nelle prediche: 1) le comunità cristiane sono così sensibili al sangue versato che con particolare orrore le persone sono solite allontanarsi dai carnefici, cioè da coloro che in nome della giustizia statale eseguono le sentenze di morte. L’apparizione di un carnefice anche in una grande città sconvolgeva tutta la popolazione, lo si evitava per strada, si usciva dal ristorante quando lui entrava, doveva abitare in periferia dove nessuno lo conosceva. 2) I letterati presentavano la figura del carnefice ancora più minacciosamente, come ad esempio Victor Hugo. E ora siamo in una situazione tale che in molti villaggi abbiamo forse persone per le quali il crimine di uccidere un uomo non è nulla. Incontriamo persone che raccontano come hanno ucciso il prossimo, incontriamo anche coloro che si vantano di non avere maggiore delizia che versare sangue. Come convertire tali persone? Come riportare alla salute la natura umana? Come fermare questo grido di sangue versato che chiama vendetta al cielo?». A queste domande il metropolita rispondeva che «Solo una onnipotente grazia di Dio può aiutare; abbiamo un solo mezzo efficace, la preghiera».

Un senso di impotenza e sfiducia nell’azione degli uomini è presente anche nella corrispondenza degli anni 1943-1944 con l’arcivescovo di Lviv di rito latino, Bolesław Twardowski. Szeptyckyj confutava le accuse, secondo il quale gli ucraini stavano massacrando i polacchi: non si poteva addossare la colpa a tutta la nazione –spiega –perché si trattava di crimini perpetrati da bande terroristiche e razziatori, anche la parte polacca si stavano attuando sanguinoserepressioni di rappresaglia contro la popolazione ucraina. E riconoscendo che le sue lettere pastorali non erano conosciute tra i polacchi, chiede che i suoi messaggi in traduzione polacca fossero pubblicati sulla Gazeta Lwowska.

In un’altra lettera indirizzata a Twardowski, Szeptyckyj scrive: «in questi tempi terribili ho compiuto il mio dovere ricordando ai fedeli il comandamento Non uccidere e mettendoli in guardia contro l’odio politico e nazionale». Si augura che anche il gerarca latino si rivolga in modo simile ai suoi fedeli: «Nella speranza che la voce dei pastori di entrambe le parti, che mettono in guardia contro il peccato e raccomandano la strenua osservanza dei Comandamenti di Dio, e soprattutto la carità cristiana, contribuisca a calmare gli animi e a normalizzare i rapporti reciproci».

Szeptyckyj fino alla fine della sua vita si batté contro l’uso della violenza. Nell’appello dell’agosto 1943, pubblicato sulla «Pravda», organo della clandestina Front di Rinascita della Polonia, non solo condannava gli atti di violenza, ma sollecitava la comunità ucraina affinché si salvasserooltre che la vita anche i beni della popolazione polacca minacciata dai terroristi. Agli inizi del 1944 Szeptyckyj, quando ormai le sue condizioni erano segnate, nella lettera «Myr o Hospodi» (Pace nel Signore) invoca la cessazione degli omicidi.

CONCLUSIONI

La posizione di Szeptyckyj, che si configura come un delicato e sempre cercato equilibrio tra patriottismo e universalismo cristiano, è stata però fraintesa o distorta. La sua opera, indipendentemente dalla sua volontà, venne percepita e interpretata anche come azione politica, ma questo non dipendeva da lui: se accadeva così, è perché l’annuncio del Vangelo, autenticamente vissuto, influisce sulla realtà concreta, storica e spesso trova in essa un impatto profondo.

Andrea Szeptyckyj ne era consapevole, perché nella citata corrispondenza con Cirillo Korolevskij scrive: «In tutto questo lavoro, nel quale ho perseguito non soltanto il bene dei singoli individui, ma soprattutto il bene generale della mia diocesi e della mia nazione, credo di aver fatto qualche cosa di buono e di essermi guadagnato la fiducia e la simpatia della nazione. E di questo provo gioia non tanto per me, ma per la causa della Chiesa cattolica, che come vescovo rappresento. Tutto il bene che ho potuto fare è stato purtroppo spesso interpretato dai polacchi come un male che ho fatto a loro: è possibile infatti che, a causa del mio impegno, ma anche a causa di altre circostanze non dipendenti da me, sia divenuto sempre di più difficile per loro tenere a bada i ruteni. I polacchi mi attribuiscono molta più influenza di quanta io realmente abbia e per questo pensano che l’ostilità che incontrano da parte dei Ruteni sia stata ispirata e sia sostenuta dalla mia influenza. Naturalmente in tutte le questioni nelle quali la nazione era concorde e solidale nel perseguire un bene giustamente a lei dovuto, io non mi sono potuto opporre e neppure potevo restare indifferente, senza nuocere alla causa cattolica che sta a cuore ai miei fedeli. Il mio principio ispiratore era la consapevolezza che loro avevano il diritto di trovare in me un vero padre che li assicurasse e li tutelasse in tutte le circostanze in cui i loro diritti erano messi in discussione. Così, in qualità di membro del Senato austriaco, molte volte ho dovuto interpretare e sostenere quelle che a me sembravano giuste istanze. Ma nelle stesse circostanze non ho mai parlato contro i polacchi e neppure ho fatto allusioni alla loro politica».

Anche i cattolici ucraini furono in più occasioni sospettosi o critici nei confronti del metropolita, ma questo non deve sorprendere perché egli si sentiva obbligato a richiamare i propri fedeli quando anteponevano la politica alla fede, affrontando a viso aperto le autorità civili quando pretendevano di parlare nell’interesse del popolo ucraino senza tenere in alcuna considerazione la dimensione religiosa.

E così alcuni lo accusarono di sostenere la causa dei nazionalisti ucraini e lo tacciarono di sciovinismo ai danni della nazione polacca, altri cercarono di strumentalizzare il suo nome e la sua fama per giustificare progetti di leadership politiche personali anti-ucraine, tesi entrambe non confermate dalla storia perché il metropolita servì la Chiesa e il popolo dell’Ucraina testimoniando però sempre, nelle parole e nelle opere, che essa è «una, santa, cattolica e apostolica», inviata in missione da Cristo alla totalità del genere umano e, come tale, è universale.

Possiamo ben dire che le parole di Szeptyckyj, sempre abbeverate di Vangelo, contraddistinsero la sua figura per responsabilità, per autorevolezza e per coscienziosità. Mai approfittò del suo ruolo o della sua funzione nella Chiesa per scopi personali, così come mai rimase in silenzio quando i comandamenti divini apparivano, non solo a lui, evidentemente violati. Nelle sue dichiarazioni pastorali condannò sempre ogni atto criminale con tutta la forza possibile. In ogni suo lavoro, in ogni sua attenzione pastorale, il centro del suo interesse fu sempre quello di diffondere una maggior coscienza e consapevolezza religiosa, di sostenere in modo sano le pratiche ecclesiali, mirando, attraverso l’attività sociale, al consolidamento della società attorno alle questioni essenziali per l’intera nazione, indipendentemente dal credo e dal pensiero dei suoi cittadini. Suo desiderio, e in verità sua forte passione, fu quello di orientare il pensiero non tanto ad accese questioni ideologiche, ma verso quell’attività sociale che secondo le sue parole avrebbe dovuto sostenere un continuo lavoro in campo culturale, educativo, scientifico ed economico. Per questo guardò con molta passione alle questioni professionali, locali e familiari, ritenendole la base del vivere insieme come cittadini e come credenti. In sostanza, reagendo vivamente a tutti gli sconvolgimenti della vita sociale del tempo, il metropolita Szeptyckyj fu la vera coscienza della nazione ucraina.

In questi nostri giorni, mentre una guerra sempre più crudele, causata da un’aggressione russa tra le più violente, sta devastando la nazione ucraina, fare memoria delle parole di questo pastore, costituisce un preciso imperativo morale.

I tempi in cui stiamo vivendo, segnati ancora da troppa brutalità e da perverse ideologie pseudo-patriottiche, evidenziano con ancor più vigore l’eredità del metropolita Szeptyckyj e la sua visione urgente di ricostruzione della società – della Patria, di ogni Patria – a partire dall’amore per il prossimo, indipendentemente dalla diversità delle storie e dei pensieri. Se Szeptyckyj ha lasciato il segno nella storia, che ora, a distanza di alcuni decenni, stiamo riconoscendo, a noi non basta custodirne la memoria: a noi spetta il compito di continuare a perseguire quegli ideali, con la forza e il coraggio che il metropolita sapeva riconoscere in ogni uomo e in ogni donna di buona volontà.

Il metropolita Szeptyckyj, con tutte le sue forze, cercò in particolare di convincere la società dell’epoca che con la violenza, con l’odio e con l’aggressione non si potrà mai giungere a una società non solo cristiana, ma neppure autenticamente umana.

Le sue esortazioni alla società in materia di protezione della vita, di moderazione nelle dispute politiche e di osservanza del Decalogo sono oggi ancor più attuali. Nessun potere, nemmeno un governo legittimamente costituito, può avvalersi il diritto di togliere la vita: avrà il diritto di giudicare e di condannare ma non di togliere la vita, anche se il condannato è accusato di omicidio, proprio perché anche un omicida ha comunque il diritto vitale che è di Dio.

Purtroppo la storia non ci è ancora maestra di vita: i rapporti tra Stato e Chiesa, tra rappresentanti di una nazione e istituzioni ecclesiastiche, hanno attraversato tante volte momenti di forte ambiguità, soprattutto la dove parevano sovrapporsi le parole umane, le leggi degli uomini, alle Parole di Dio trasmesse dalla Scrittura. Non è ancora scontato quindi comprendere che la libertà di una Chiesa nei confronti di chi governa una nazione, in sostanza, non fa altro che sostenere l’autorevolezza della fede insieme alla capacità di una piena sovranità umana quale garanzia del bene comune.

Non c’è dubbio che le parole del metropolita Szeptyckyj, la sua esperienza, le sue relazioni e le sue prese di posizione, non possono che risultare di grande attualità visto i contesti in cui oggi ci troviamo a vivere. Parole come patriottismo, nazionalismo, fanatismo, preoccupazioni emergenti nelle ideologie scioviniste, nelle relazioni ecclesiali con gli apparati statali, nella violenza e nella brutalità come metodi relazionali, appaiono sempre più angosciosamente attuali.

È in questo contesto che si può riconoscere la modernità del metropolita Szeptyckyj, proprio a partire dal concetto di patriottismo e di nazionalitàdi mettere in guardia la società giusta distribuzione dei beni.

Il metropolita Szeptyckyj, in tutta la sua vita, non smise mai di mettere in guardia la società da tutto ciò che da sempre provoca ingiustizia, rivolgendosi con un’attenzione particolare ai giovani, ovvero al futuro di una nazione, sapendoli mettere in guardia dal formulare giudizi affrettati, dal tentare di risolvere le dispute con la forza, con la violenza e con la mancanza di rispetto verso i veri o presunti avversari. Alla fine sono questi insegnamenti imperituri che dovrebbero portare a un vero cambiamento nella sorte di un popolo, di una nazione, di un territorio, ed è per questo che oggi, in Ucraina, non solo i greco-cattolici, ma anche gli ortodossi, i rappresentanti di altre confessioni cristiane – così come chi appartiene a religioni diverse o chiunque creda nel bene comune – dovrebbero attingere a questa eredità.

La voce del metropolita Szeptyckyj rimase per troppo tempo quasi isolata, così come anche all’interno della stessa Chiesa non sempre è stata compresa la necessità di un cammino di riconversione umana dal dramma della violenza all’esercizio della compassione, dall’ideologia nazionalista alla pratica della comunione umana.