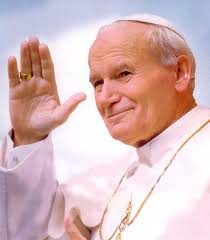

L'aggressione dell'Ucraina e il conflitto israelo-palestinese richiamano ad una riflessione sulla missione di pace della Chiesa ed al pensiero di papa Wojtyla

Giovanni Paolo II, Srebrenica ed il principio di ingerenza umanitariaL’11 aprile 2025 si è celebrato il 30° anniversario del genocidio di Srebrenica nella Bosnia Erzegovina. Pochi giorni prima, il 2 aprile 2025, c’era stata un’altra importante commemorazione, quella della morte di San Giovanni Paolo Secondo. Le due memorie celebrative potevano rappresentare l’occasione per i cristiani per approfondire, in una prospettiva storica e dinamica, la riflessione sulla missione di pace che la Chiesa deve adempiere quando le guerre violano ed offendono gravemente la dignità e i diritti dell’uomo e dei popoli. Così non è stato.

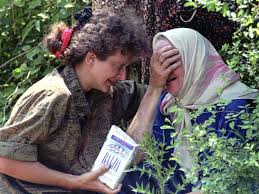

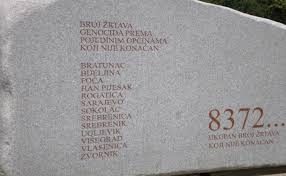

Srebrenica, enclave della Bosnia Erzegovina, rappresentò il momento più drammatico dei conflitti che ebbero luogo nei paesi della ex Jugoslavia tra il 1991 ed il 1999 a causa dei quali l’Europa precipitò nell’abisso dell’abiezione. A Srebrenica, nel luglio del 1995, più di 8000 uomini bosniaci musulmani, molti dei quali appena adolescenti, furono massacrati dall’esercito serbo bosniaco sotto il comando di Ratko Mladic e ciò nonostante la città fosse sotto l’egida del contingente olandese dell’ONU.

La mattanza di Srebrenica fu il peggior crimine mai commesso in Europa dopo il 1945. Il Tribunale Internazionale istituto all’Aja per giudicare i fatti di Srebrenica affermò che in quei giorni si era consumato un genocidio. Era la prima volta che un Tribunale Internazionale riconosceva il crimine di genocidio dopo l’approvazione nel 1948 della Convenzione per la prevenzione e commissione del reato di genocidio. Lo storico e giornalista Thimoty Garton Ash, osservò che la tragedia si consumò “mentre a pochi kilometri di distanza altri europei vivevano la loro vita, bevevano caffè e celebravano un’Europa dove aveva trionfato la libertà e la pace” (Patrie, Garzanti editore, 2023).

Giovanni Paolo II fu uno dei pochi leaders internazionali, se non l’unico, a non risparmiare alcuno sforzo per denunciare gli atti di violenza, tortura e abusi subiti dalla popolazione bosniaca musulmana. Fin dal 1992, apprese le notizie certe delle atroci disumanità commesse dall’esercito serbo nella Bosnia Erzegovina, dunque ancor prima che si consumasse il genocidio, il pontefice polacco chiese inutilmente alla comunità internazionale e all’Europa di fare tutto quanto era possibile per arrestare quella che per l’Europa rappresentava una vera e propria vergogna.

Già il 12 aprile 1992, nel corso della recita dell’Angelus il papa, raccogliendo l’appello di pace lanciato dai responsabili delle comunità cattoliche, ortodosse e musulmane, invitò le parti in conflitto ad abbandonare la strada del conflitto armato e ad intraprendere le vie del negoziato: “La gioiosa celebrazione della Domenica delle Palme è, purtroppo, turbata dallo strepito delle armi che ci giunge dalla Bosnia Erzegovina. Notizie ognor più preoccupanti ci provengono da quella Repubblica, che vede funestati dal sangue gli albori della propria indipendenza. Una violenza cieca sta distruggendo la convivenza di quelle care popolazioni, alle quali tutti noi sentiamo il bisogno di esprimere profonda solidarietà. Da parte mia rivolgo un fervido appello a tutte le parti in causa, affinché abbandonino il cammino nefasto dello scontro armato e intraprendano la via di un dialogo sincero, che solo può portare a soluzioni degne dell’uomo. Con tali propositi vi invito tutti a rispondere all’appello che hanno lanciato opportunamente i responsabili delle comunità religiose della Bosnia Erzegovina, e cioè i responsabili delle comunità cattoliche, ortodosse e musulmane in quel paese. Con la nostra preghiera e con la nostra opera aiuteremo quelle care popolazioni a ritrovare il cammino della pace”.

Purtroppo nel giro di pochi mesi dall’inizio del conflitto la situazione divenne insostenibile. Si erano verificati fatti che non potevano non imporre una seria riflessione sulle azioni da intraprendere: la difficoltà e spesso l’impossibilità di far arrivare gli aiuti umanitari alle popolazioni aggredite; la deportazione forzata e massiccia delle popolazioni civili e ciò per ragioni di appartenenza etnica compresi donne, anziani, bambini; l’esistenza di campi di detenzione. Quanto stava accadendo in Bosnia Erzegovina era la negazione di tutti i principi del diritto internazionale e del diritto umanitario elaborati dalla comunità internazionale. Fu in questo contesto che Giovanni Paolo Secondo invocò il c.d. principio di ingerenza umanitaria. Il tema fu reso pubblico già nel mese di agosto del 1992. In un colloquio informativo con i giornalisti a Castelgandolfo ne parlò il Cardinale Segretario di Stato Angelo Sodano: “Con il papa abbiamo parlato un po’ del diritto di ingerenza umanitaria. Direi che gli Stati europei e le Nazioni Unite hanno il dovere e il diritto di ingerenza, per disarmare uno che vuole uccidere. Questo non è favorire la guerra ma impedire la guerra. Il papa nutre preoccupazioni gravi per la Bosnia Erzegovina e appoggia decisamente tutte le iniziative dell’Onu per frenare questa guerra, per recare soccorsi alle popolazioni e per indagare sulle atrocità in campi di concentramento, per i quali la Santa Sede ha notizie più che sicure. Bisogna far riflettere bene l’opinione pubblica che è veramente un dovere fermare la mano dell’aggressore. Credo che altrimenti si è un po’ complici”.

Giovanni Paolo II ne parlò la prima volta, in termini generali, ma con trasparente riferimento alle atrocità che si stavano commettendo in Bosnia ed Erzegovina, il 5 dicembre 1992 nel suo discorso alla Conferenza internazionale sulla nutrizione nella sede romana della FAO: “La coscienza comune dell’umanità, ormai sostenuta dalle disposizioni del diritto internazionale umanitario, chiede che sia reso obbligatorio l’intervento nelle situazioni che compromettono gravemente la sopravvivenza di popoli e interi gruppi etnici, è un dovere per le nazioni e la comunità internazionale”. Il concetto di intervento umanitario venne approfondito ulteriormente in occasione dell’annuale incontro con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede il 16 gennaio 1993: “(…) il vero cuore della vita internazionale non sono tanto gli Stati, quanto l’uomo. Prendiamo qui atto di una delle evoluzioni indubbiamente più significative del diritto dei popoli avvenuta nel corso del XX secolo. L’emergere dell’individuo è alla base di quello che viene chiamato il “diritto umanitario”. Esistono degli interessi che trascendono gli Stati: sono gli interessi della persona umana, i suoi diritti. Oggi come ieri, l’uomo e le sue necessità sono, purtroppo, tutt’ora minacciati, a dispetto dei testi più o meno vincolanti del diritto internazionale, a tal punto che un nuovo concetto si è imposto in questi ultimi mesi, quello di “ingerenza umanitaria”. Questa definizione è molto eloquente riguardo allo stato di precarietà dell’uomo e delle società che egli ha costituito. Ho avuto personalmente l’opportunità di esprimermi su questo tema dell’assistenza umanitaria, in occasione della mia visita presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), il 5 dicembre scorso.

Una volta che tutte le possibilità offerte dai negoziati diplomatici, i processi previsti dalle Convenzioni e dalle organizzazioni internazionali siano stati messi in atto, e che, nonostante questo, delle popolazioni stiano sul punto di non soccombere sotto i colpi di un ingiusto aggressore, gli Stati non hanno più il “diritto all’indifferenza”. Sembra proprio che il loro dovere sia di disarmare questo aggressore, se tutti gli altri mezzi si sono rivelati inefficaci. I principi della sovranità degli Stati e della non ingerenza nei loro affari interni – che conservano tutto il loro buon valore – non possono tuttavia costituire un paravento dietro il quale si possono torturare e assassinare. E’ di questo, infatti, che si tratta. Certo, i giuristi dovranno studiare ancora questa nuova realtà e definirne i contorni. Ma, come la Santa Sede si impegna a ricordare sovente nelle istanze internazionali alle quali partecipa, l’organizzazione delle società ha un senso soltanto se fa della dimensione umana la sua preoccupazione centrale, in un mondo fatto dall’uomo e per l’uomo”.

La posizione del papa fece discutere, molti lo accusarono di interventismo militare e di aver modificato la posizione rispetto al periodo della guerra nel Golfo, quando aveva condannato con fermezza l’uso delle armi. In realtà la condanna della guerra fu una linea costante del Magistero di Giovanni Paolo Secondo anche durante le guerre nei Balcani, tuttavia l’entità delle azioni di “pulizia etnica” e le violazioni dei più elementari principi del diritto umanitario nel conflitto balcanico imponevano alla comunità internazionale di prendere in considerazione interventi che rendessero effettivo il principio della tutela della dignità delle persone e dei popoli. Non si comprendono le affermazioni di Giovanni Paolo Secondo se si dimentica l’elemento sorgivo e fondante del suo Magistero sulle relazioni internazionali ovvero che il vero cuore della vita internazionale non sono tanto gli Stati, quanto l’uomo. Nel corso di una conversazione con i giornalisti sull’aereo che lo portava in Giamaica, il papa ritornò sul tema per impedire interpretazioni bellicistiche del suo Magistero. “L’ingerenza umanitaria è una cosa evangelica in sé, ma il modo di capire questo concetto evangelico può essere anche poco evangelico. Certamente se io vedo un mio vicino, concittadino o non concittadino, che è perseguitato, io devo difenderlo. Penso che questa difesa sia un atto di carità, non è niente altro. Così noi vediamo l’ingerenza umanitaria”.

I presupposti del principio dell’ingerenza umanitaria erano, nella visione del pontefice, di ordine morale ma trovavano la giustificazione anche nei nuovi sviluppi del diritto internazionale (Risoluzione n 688 del Consiglio di sicurezza dell’ONU 5 aprile 1991). Per Giovanni Paolo Secondo il fondamento delle relazioni internazionali era la solidarietà tra le nazioni, ciò implicava, di conseguenza che, in presenza di attentati gravi alla dignità dell’uomo e dei popoli, tale solidarietà si doveva tradurre in azioni concrete da parte della comunità internazionale che liberassero uomini e popoli dallo stato di oppressione. Le atrocità che le popolazioni civili della Bosnia ed Erzegovina stavano subendo, rendevano immorale e antigiuridica una posizione di “indifferenza” da parte della comunità internazionale. Nel conflitto balcanico erano state violate le norme basilari del diritto internazionale: in quelle condizioni il diritto all’ esistenza e alla vita delle vittime delle azioni genocidarie non sarebbe stato effettivo se la comunità internazionale non fosse intervenuta. L’aggredito non era uno Stato ma dei popoli, dei gruppi caratterizzati da identità etniche, religiose e linguistiche differenti. Ovviamente la risposta all’aggressione, e le sue modalità concrete, andava ricercata nelle norme del diritto internazionale. E in questo senso la responsabilità più rilevante era quella della comunità politica e dei giuristi.